日々の盆栽・山野草&鉢作りを綴ります。

実生・挿し木から、いつの日か盆栽を目指し楽しみながら毎日を過ごしています。

5月の例会は、取り木 挿し木の講習 &交換会でした。

っと、書き始めて下書き保存して・・・もう6月になっちゃってますね(笑)

交換会では、木萩と黒松をゲットし

山野草数点と、猿梨を会員さんに買っていただけ 相殺出来る感じで・・・

まさしく交換会でございました♪

さて、講習です!

植物を殖やす方法には

実生 ・ 取り木 ・ 接木 ・ 根伏 ・ 挿し木 ・ 株分

ざっとこんな感じでしょうか?

その中で 取り木 & 挿し木 の講習でした。

取り木にも色んな方法があるようですが「環状剥皮法」の講習です。

会員さんからの教材提供があり ケヤキ1鉢 ・ 楓2鉢で実技です。

講師のK賀会長 ケヤキでお手本です

ケヤキの取り木をかける場所で、高過ぎるのでは?っと 意見が出ました。

結果、資材提供の方が 印を付けていたところで作業は進みましたが

好みの問題も有るのでしょうが

私ももう少し下で取った方が良い様な気がしました。

ほんと、好みの問題ですが 色んな意見を聞けて参考になりました。

実は、この位置での取り木には理由があったのです。

取り木後の元木の生かし方を見せて頂ける予定との事でした。

これまた楽しみが1つ増えました♪

話を戻して・・・

皮を剥く幅は、径の1~1.5倍が良いそうです。

今の時期は、皮がするっと剥がせますが 剥がした後下のように

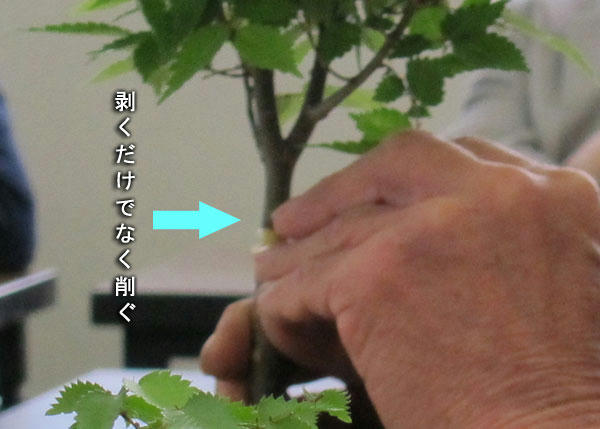

*ポイント* 剥ぐだけでなく、削ぐのです。

繋がってしまう事を避ける為なんですが

ここで、削ぎ過ぎると 上が弱ってしまう 丁度良い按配があるようです。

っと、書き始めて下書き保存して・・・もう6月になっちゃってますね(笑)

交換会では、木萩と黒松をゲットし

山野草数点と、猿梨を会員さんに買っていただけ 相殺出来る感じで・・・

まさしく交換会でございました♪

さて、講習です!

植物を殖やす方法には

実生 ・ 取り木 ・ 接木 ・ 根伏 ・ 挿し木 ・ 株分

ざっとこんな感じでしょうか?

その中で 取り木 & 挿し木 の講習でした。

取り木にも色んな方法があるようですが「環状剥皮法」の講習です。

会員さんからの教材提供があり ケヤキ1鉢 ・ 楓2鉢で実技です。

講師のK賀会長 ケヤキでお手本です

ケヤキの取り木をかける場所で、高過ぎるのでは?っと 意見が出ました。

結果、資材提供の方が 印を付けていたところで作業は進みましたが

好みの問題も有るのでしょうが

私ももう少し下で取った方が良い様な気がしました。

ほんと、好みの問題ですが 色んな意見を聞けて参考になりました。

実は、この位置での取り木には理由があったのです。

取り木後の元木の生かし方を見せて頂ける予定との事でした。

これまた楽しみが1つ増えました♪

話を戻して・・・

皮を剥く幅は、径の1~1.5倍が良いそうです。

今の時期は、皮がするっと剥がせますが 剥がした後下のように

*ポイント* 剥ぐだけでなく、削ぐのです。

繋がってしまう事を避ける為なんですが

ここで、削ぎ過ぎると 上が弱ってしまう 丁度良い按配があるようです。

実は、私の今までのなんちゃって取り木は

この削ぐをやっていませんでした。

それで、繋がってしまう失敗が多々あったのだ!っと

上手く行く時と、失敗の時

今考えると皮の剥げやすさと関係しているように思います

削いだ部分に、麺棒でルートンを塗り、刻んだ水苔を使用されていました。

ここで、水苔以外に バーミキュライトも根解きに良いと

黒いビニールポットに切り込みを入れ ホッチキスで留める方法の他

今回は、発根の確認がしやすい 透明のビニールを使いました。

切り離しを来年までしないっとか、人によって様々でしたが

発根後(早くて40日)に直ぐ切り離し作業をしたい人には

黒ポットより透明を使う事をすすめるとの事でした。

私も、黒ポットで作業する事が多かったので

発根の確認=ポットがパンパンになる?って感じで捉えていました

次に取り木をする際は、透明の物を使用しやってみたいと思います。

紐で上下を縛るのですが、上は緩め 下はしっかり 縛る

(上からは水が入るように)

出来上がりで~す。

会員から代表で T中さん&T本さん 実技です。

完成写真撮り忘れましたが(汗)

3鉢とも無事作業終了です♪

続いて、挿し木(密閉挿し)

活着率の悪いとされる樹種も確率があがる方法だそうです。

しかし・・・これ私あんまり上手く行った事がないんですよねぇー

何か勘違いがあるのかな?っとしっかり復習しようと聞きましたが

やっぱり間違ってないんですよね

何が悪いのか?私にはあまり向かない方法です(汗)

ちなみに、私の失敗は 蒸らしてしまうようです。

材料は ペットボトル、いちごパック、タッパでも何でもOK

下に穴を開け 蓋をし 水は2週間に1度位 半日陰で管理

土は、鹿沼と赤玉 半々位

教材は、獅子頭と琴姫でした。

おすすめは、甲州野梅との事でしたよ

次回6月の講習は 黒松の芽切りです。

またまたしっかり勉強して来たいと思いま~す♪

PR