日々の盆栽・山野草&鉢作りを綴ります。

実生・挿し木から、いつの日か盆栽を目指し楽しみながら毎日を過ごしています。

6月の例会は、黒松の芽切りです。

テーマ以外にも 毎月、適期作業ワンポイント講座もあり

今、こんな事に注意とか 去年やったら効果的でした など

情報交換や、質問などしやすい雰囲気になっています(たぶん)

今時期の注意点として

雨が降ったからこそ、水遣り注意

そうは言っても、雨によって水遣りの回数が増えた事にも繋がりますので

肥料の乗せ過ぎにも注意してっとの事でした。

盆栽の大きさにもよるのかも知れませんが

実物も肥料を外す必要は無いが、実が止まっていても

梅雨明けまでは安心出来ませんと言ってありました。

肥料をあげるか?あげないか?

肥料の成分や種類等など 肥料のコントロールが重要

肥料の使い方も奥が深いのだなぁ~っと

まだまだ実践でやってみたこと無い事が多過ぎて

話や読む事だけで入る知識ばかりになってしまい

いったい何が正解なのか?分からなくなる事が多々あります

(人や環境によって間逆の事を良しとされてる事も多いので)

先月の講習で取り木した欅の今の状態を見せてくれました。

(先月の様子はこちらから)

アップです

根は白から上の写真のように 段々茶色に変化していきます。

切り離す時期は、色々あるようです

まだ根が白い頃に外す方

茶色になって外す方

1年待って外す方

それぞれ考えや、前回の失敗や成功で

人それぞれに適期とおもう時期を探していくのでしょうね。

そうそう、透明のビニールで取り木をかけるメリットで

上の写真のように、発根状態が見える

このケヤキの発根状態、きれ~に全体から360度根が出ています

根が出始めたら、鉢の角度を変え 八方根が出るようにするそうです。

ここで、一つ勘違いしていた事が・・・

この欅の根って 太陽が当たっている方向から出てきたそうです。

私、逆から出てくると思っていました。

陽射しの方向から、根が出始めて 鉢を回して360度根を出してやる

う~ん・・・思っていたのと間逆でした(汗)

透明で取り木・・・早くやってみなくっちゃです!!

今月のメイン講習は、黒松の芽切り講習です。 講師K月さん

松の芽切り

6月下旬~7月上旬(小品~ミニでは7月下旬まで)に新芽を切り

二番芽を吹かせ枝数を増やし

枝の伸び過ぎを抑えると同時に葉を短くする

新芽を切ると同時に葉数を基本二葉(芽)に調整します。

この時に残す葉を枝に対して水平に残します。

理由は枝が水平に分れて行くようにする為だそうです。

この時にいらない芽なども整理しておきます。

各枝の力を平均化させる為

下枝などの力の乗りにくい枝では強い芽を残し

逆に強くなりがちな頭などは弱い芽を残すなど

調整しながら作業してください。

基本的には、鑑賞段階に入った樹に対して行う(樹勢の良い事が前提)

芽切りの作業には、次の三段階を経なければ本当の効果は現れない

イ、みどり摘み(ローソク芽の処理) 5月上旬

ロ、芽切り(新芽の元から) 6月下旬~7月上旬

ハ、芽かき(二番芽を2ヶ残す) 7月下旬~8月上旬(9月も可)

芽切りは、上記イ、ロ、ハの他に 12月~1月に行う 葉抜き 剪定

5つが一連の作業で常に関連している

黒松造りには重要な事柄なので、しっかり覚えておく事

(赤松は、1ヶ月遅く作業する)

注)半完成樹の芽切りは小枝を作ったり 平均化する事が主で

短葉法とは若干異なる方法もある。

作業前の黒松

作業途中

作業後

秋芽切り

春の植替えが出来なかったもの

樹勢が弱いもの

病害虫の関係

このような場合、秋に芽切りを行う場合もあります。

他にも、追い込みと言って

今時期にする芽切りなどを行わず

お盆頃に芽を持たせたい元まで切り戻す方法もあります

秋芽切りと追い込みの切る位置の違い

秋芽切りは、通常の作業が何らかの理由で出来なかった場合に行う感じで

追い込みは、間延びしてしまった枝をやりかえる時に行う感じです。

秋芽切り、追い込みどちらの場合も切った後

葉数を少なく調整してあげると葉の間に芽を持ちやすいそうです。

追い込み、実際やってみた事がありますが

へぇ~・・・すごいやん!って感じですよ。

これやってみたら、間延びしちゃった松もなんとかなるかな?って感じです。

繰り返し短葉法をやっていると

どうしても少しずつ枝が伸びてしまう?感じになっちゃう

それを有る程度のところで、切り戻す作業

これを追い込む っと捉えています。

松の葉色が悪く(黄色っぽく、葉色が薄く)なる 黄化病の対策

植替えが一番との事

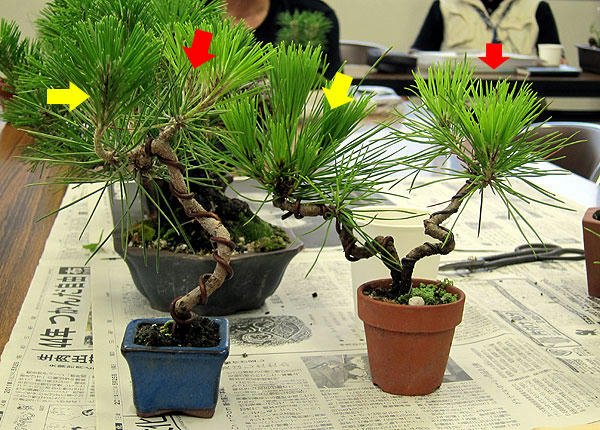

上の写真の黄色と赤の矢印

同じ鉢からの黒松ですが、枝によって葉色に違いがあります

黄色矢印は健康そうな葉色

赤矢印は、葉色が薄くなってきています。

このような状態の松は

植え替えする事によって改善される場合が多いとの事でした。

黄化する原因にも、さまざまな理由があるようですが

用土が酸性化もしくは根が酸欠をおこしている場合の対処法だそうです。

理想とされる

固相 30 ・ 液相 30 ・ 気相 30

このバランスが崩れることによって

限られた鉢の中での生育に支障がでるようです。

芯食い虫とか、ハダニとか・・・

原因によって対処が違いますので 今回は酸性化や酸欠の場合です。

長くなりましたが、今月の例会はこんな感じでした。

次回は、雑木の年間作業なので・・・何かな?

まだ発表されませんでしたので来月までのお楽しみです(笑)

あっ、奇数月になるので 交換会があります♪

テーマ以外にも 毎月、適期作業ワンポイント講座もあり

今、こんな事に注意とか 去年やったら効果的でした など

情報交換や、質問などしやすい雰囲気になっています(たぶん)

今時期の注意点として

雨が降ったからこそ、水遣り注意

そうは言っても、雨によって水遣りの回数が増えた事にも繋がりますので

肥料の乗せ過ぎにも注意してっとの事でした。

盆栽の大きさにもよるのかも知れませんが

実物も肥料を外す必要は無いが、実が止まっていても

梅雨明けまでは安心出来ませんと言ってありました。

肥料をあげるか?あげないか?

肥料の成分や種類等など 肥料のコントロールが重要

肥料の使い方も奥が深いのだなぁ~っと

まだまだ実践でやってみたこと無い事が多過ぎて

話や読む事だけで入る知識ばかりになってしまい

いったい何が正解なのか?分からなくなる事が多々あります

(人や環境によって間逆の事を良しとされてる事も多いので)

先月の講習で取り木した欅の今の状態を見せてくれました。

(先月の様子はこちらから)

アップです

根は白から上の写真のように 段々茶色に変化していきます。

切り離す時期は、色々あるようです

まだ根が白い頃に外す方

茶色になって外す方

1年待って外す方

それぞれ考えや、前回の失敗や成功で

人それぞれに適期とおもう時期を探していくのでしょうね。

そうそう、透明のビニールで取り木をかけるメリットで

上の写真のように、発根状態が見える

このケヤキの発根状態、きれ~に全体から360度根が出ています

根が出始めたら、鉢の角度を変え 八方根が出るようにするそうです。

ここで、一つ勘違いしていた事が・・・

この欅の根って 太陽が当たっている方向から出てきたそうです。

私、逆から出てくると思っていました。

陽射しの方向から、根が出始めて 鉢を回して360度根を出してやる

う~ん・・・思っていたのと間逆でした(汗)

透明で取り木・・・早くやってみなくっちゃです!!

今月のメイン講習は、黒松の芽切り講習です。 講師K月さん

松の芽切り

6月下旬~7月上旬(小品~ミニでは7月下旬まで)に新芽を切り

二番芽を吹かせ枝数を増やし

枝の伸び過ぎを抑えると同時に葉を短くする

新芽を切ると同時に葉数を基本二葉(芽)に調整します。

この時に残す葉を枝に対して水平に残します。

理由は枝が水平に分れて行くようにする為だそうです。

この時にいらない芽なども整理しておきます。

各枝の力を平均化させる為

下枝などの力の乗りにくい枝では強い芽を残し

逆に強くなりがちな頭などは弱い芽を残すなど

調整しながら作業してください。

基本的には、鑑賞段階に入った樹に対して行う(樹勢の良い事が前提)

芽切りの作業には、次の三段階を経なければ本当の効果は現れない

イ、みどり摘み(ローソク芽の処理) 5月上旬

ロ、芽切り(新芽の元から) 6月下旬~7月上旬

ハ、芽かき(二番芽を2ヶ残す) 7月下旬~8月上旬(9月も可)

芽切りは、上記イ、ロ、ハの他に 12月~1月に行う 葉抜き 剪定

5つが一連の作業で常に関連している

黒松造りには重要な事柄なので、しっかり覚えておく事

(赤松は、1ヶ月遅く作業する)

注)半完成樹の芽切りは小枝を作ったり 平均化する事が主で

短葉法とは若干異なる方法もある。

作業前の黒松

作業途中

作業後

秋芽切り

春の植替えが出来なかったもの

樹勢が弱いもの

病害虫の関係

このような場合、秋に芽切りを行う場合もあります。

他にも、追い込みと言って

今時期にする芽切りなどを行わず

お盆頃に芽を持たせたい元まで切り戻す方法もあります

秋芽切りと追い込みの切る位置の違い

秋芽切りは、通常の作業が何らかの理由で出来なかった場合に行う感じで

追い込みは、間延びしてしまった枝をやりかえる時に行う感じです。

秋芽切り、追い込みどちらの場合も切った後

葉数を少なく調整してあげると葉の間に芽を持ちやすいそうです。

追い込み、実際やってみた事がありますが

へぇ~・・・すごいやん!って感じですよ。

これやってみたら、間延びしちゃった松もなんとかなるかな?って感じです。

繰り返し短葉法をやっていると

どうしても少しずつ枝が伸びてしまう?感じになっちゃう

それを有る程度のところで、切り戻す作業

これを追い込む っと捉えています。

松の葉色が悪く(黄色っぽく、葉色が薄く)なる 黄化病の対策

植替えが一番との事

上の写真の黄色と赤の矢印

同じ鉢からの黒松ですが、枝によって葉色に違いがあります

黄色矢印は健康そうな葉色

赤矢印は、葉色が薄くなってきています。

このような状態の松は

植え替えする事によって改善される場合が多いとの事でした。

黄化する原因にも、さまざまな理由があるようですが

用土が酸性化もしくは根が酸欠をおこしている場合の対処法だそうです。

理想とされる

固相 30 ・ 液相 30 ・ 気相 30

このバランスが崩れることによって

限られた鉢の中での生育に支障がでるようです。

芯食い虫とか、ハダニとか・・・

原因によって対処が違いますので 今回は酸性化や酸欠の場合です。

長くなりましたが、今月の例会はこんな感じでした。

次回は、雑木の年間作業なので・・・何かな?

まだ発表されませんでしたので来月までのお楽しみです(笑)

あっ、奇数月になるので 交換会があります♪

PR